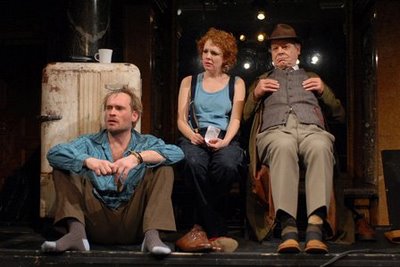

Das ist der "Dank": Der Einsatz für verschiedene Kommunismus-Ideologien - wobei Stalin kurz auch mal mit Hitler paktiert -, bringt den opportunistischen Fanatiker Radek ins sibirische Gefängnis. Foto ©andereart

Das ist der "Dank": Der Einsatz für verschiedene Kommunismus-Ideologien - wobei Stalin kurz auch mal mit Hitler paktiert -, bringt den opportunistischen Fanatiker Radek ins sibirische Gefängnis. Foto ©andereartNEUE OPER WIEN, MUSEUMSQUARTIER RICHARD DÜNSERS OPER RADEK - EIN PORTRÄT DES JÜDISCHEN DEMAGOGEN ZWISCHEN LINKS UND RECHTS - IST BEI GIL MEHMERT EIN KONVENTIONS-STATEMENT DER ANKLAGE UND BEDAUERUNG

Was bleibt, ist die Sicht auf einen politisch-radikalen Menschen, wie wir ihn gelernt haben zu sehen, oder besser, zu bewerten. Diese Sicht dominiert das ganze Stück über. Kein Verständnis für den Fanatiker Karl Radek. Selbst wenn zwischen 1900 und 1945 viele Leute zum Fanatismus neigten und dafür Beachtung fanden. Diese Tatsache wird in der Kammeroper Radek nach dem Libretto von Thomas Höft vernachlässigt. Obwohl nur über sie verständlich würde, wie ein Mensch so leidenschaftlich für Überzeugungen leben und manipulieren kann, wobei ihm der Einsatz und das "Machen" vordergründig wichtiger zu sein schienen, als die Sache selbst.

Im Grunde suchte dieser Karl Radek Erfolg. Genauso wie es jeder anerkannte Business- bzw. Werbemensch unter uns tut, wenn er heute "die" Marke und morgen jene der Konkurrenz zum Absatzrenner pusht. Dafür bekommt er Geld, Applaus, Frauen und den nächsten Auftrag. Er ist also ein großer Mann. - Auch dieses Verhalten ist Politik, nur wird es nicht als solches erkannt.

Ideologe mit Wendehalsbiografie

Karl Radek (eigentlich Karl Sobelsohn) machte sich als galizischer Jude - 1885 in armen, kleinbürgerlichen Verhältnissen geboren - zuerst für die Sozialisten stark. Dafür kam er 1905 ein Jahr ins Gefängnis. Von der SPD wurde er zwei Jahre später in Deutschland ausgeschlossen. 1914 fand er eine neue geistige Heimat: bei Lenin. Er gründete zusammen mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg die KPD. - Eine Wende, die viele hoffnungsvolle Freigeister eingeschlagen hatten. - 1922 war Radek Mitglied der Kommunistischen Partei in Moskau, wovon er 1924 wegen Unterstützung Trotzkis ausgeschlossen wurde. Und dann folgte 1929 das, was man ihm heute - charakterlich gesehen - am meisten ankreidet: Radek unterwarf sich Stalin. Dafür wurde er begnadigt. Im Zuge des Pakts zwischen Stalin und Hitler, warb Radek folglich für Hitler und die Nationalsozialisten. 1937 wurde er im 2. Moskauer Schauprozess zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Doch schon 1939 starb er im sibirischen Lager - ermordet.

Wendehals wie heutige Welchselpolitiker

Karl Radek gilt als Wendehals sondergleichen. Wie es heutige Wechselwähler oder Wechselpolitiker sein mögen... Für Juden war das in vielen (kommunistisch gewordenen) Ländern Europas bis lange nach dem 2. Weltkrieg (!) allerdings eine Frage des Überlebens. - Etliche jüdischen Filme handeln in bitterer Selbstironie davon. Aber bei diesem Opern-Radek, der bei den Bregenzer Festspielen 2006 uraufgeführt wurde, bleibt nichts als Anklage. Die gut durchdachte a- und tonale Musik des Vorarlberger Komponisten Richard Dünser ist mit musikalischen Zitaten bekannter Musikstücke und -genre dem Geschehen in puristisch-surrealer Regie Gil Mehmerts untergeordnet.

Rückblenden aus dem Gefängnis

Die ganze Geschichte spielt 1937 im sibirischen Gefängnislager auf karger Bühne, wo Radek mit den Gefangenen sein Leben inszeniert. Als Kind ist Karl ein Außenseiter, mit dem niemand spielen möchte, weil er immer alles umhaut. Die familiäre Armseligkeit ist ihm "zu klein, das ist kein Leben", sagt er, "ich bin der Messias". - "Du bist krank", antwortet seine Mutter.

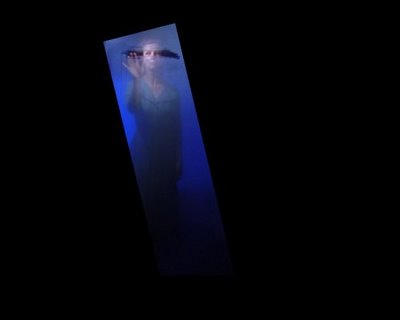

Zeitsprung: Über eine Doppelfigur schaut sich Karl Radek (ambitioniert: Georg Nigl) selbst zu, wie er vom sozialen Lebensumfeld (der KZ-Aufsicht?) gedemütigt wird. Lichter leuchten zu seinen politisch geschrieenen Ideologien, die ihm als Halt dien(t)en, "Krieg, das ist gut!", scheint ihm die nötige Konsequenz zu sein. Doch ein Koffer steht symbolisch für die Durchläufigkeit seiner Gesinnung und der Kriege.

Privat verläßt Radek indessen seine Ehefrau Rose für die Politik, wegen der er wiederum später selbst von seiner Geliebten Larissa verlassen wird.

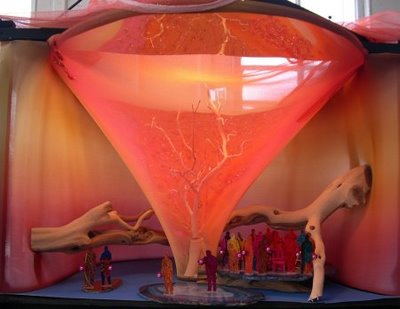

Dann der entscheidende Moment, der bis heute verwundert: Radek singt: "Was ist Deine Revolution? Braune marschieren durch Berlin. Sind die Braunen nicht auch Sozialisten?" So kommt es, dass er in jiddischer Propaganda fidelt, während Hitler mit deutscher Nazi-Fahne und Stalin mit kommunistischer Fahne wedeln. Beide Führer grüßen mit ihren jeweils typischen Handzeichen, begleitet vom dirigierenden Radek und verdoppelt durch das Echt-Dirigat Walter Kobéras hinter Radeks Rücken. Da es ihm so am besten zu gehen scheint, mausert sich Radek also zum guten Freund Stalins (Stefan Cerny mit Countertenor-Stimme), indem er zu Jazz-Samba-Rhythmen mit ihm Schach spielt. Währendessen wird sein einstiger Freund Trotzki (auf Auftrag Stalins, was allerdings chronologisch erst viel später geschah) erstochen, der zuvor geplant hatte, Stalin ermorden zu lassen.

Zeitsprung: Radek wird des Vaterlandsverrats verurteilt und nimmt das Urteil an. Sein verworrenes Gedankengebäude fällt als Steinschlag in sich zusammen. "Es ist kalt hier", sind die letzten Worte des Opportunisten. e.o.

Was bleibt, ist die Sicht auf einen politisch-radikalen Menschen, wie wir ihn gelernt haben zu sehen, oder besser, zu bewerten. Diese Sicht dominiert das ganze Stück über. Kein Verständnis für den Fanatiker Karl Radek. Selbst wenn zwischen 1900 und 1945 viele Leute zum Fanatismus neigten und dafür Beachtung fanden. Diese Tatsache wird in der Kammeroper Radek nach dem Libretto von Thomas Höft vernachlässigt. Obwohl nur über sie verständlich würde, wie ein Mensch so leidenschaftlich für Überzeugungen leben und manipulieren kann, wobei ihm der Einsatz und das "Machen" vordergründig wichtiger zu sein schienen, als die Sache selbst.

Im Grunde suchte dieser Karl Radek Erfolg. Genauso wie es jeder anerkannte Business- bzw. Werbemensch unter uns tut, wenn er heute "die" Marke und morgen jene der Konkurrenz zum Absatzrenner pusht. Dafür bekommt er Geld, Applaus, Frauen und den nächsten Auftrag. Er ist also ein großer Mann. - Auch dieses Verhalten ist Politik, nur wird es nicht als solches erkannt.

Ideologe mit Wendehalsbiografie

Karl Radek (eigentlich Karl Sobelsohn) machte sich als galizischer Jude - 1885 in armen, kleinbürgerlichen Verhältnissen geboren - zuerst für die Sozialisten stark. Dafür kam er 1905 ein Jahr ins Gefängnis. Von der SPD wurde er zwei Jahre später in Deutschland ausgeschlossen. 1914 fand er eine neue geistige Heimat: bei Lenin. Er gründete zusammen mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg die KPD. - Eine Wende, die viele hoffnungsvolle Freigeister eingeschlagen hatten. - 1922 war Radek Mitglied der Kommunistischen Partei in Moskau, wovon er 1924 wegen Unterstützung Trotzkis ausgeschlossen wurde. Und dann folgte 1929 das, was man ihm heute - charakterlich gesehen - am meisten ankreidet: Radek unterwarf sich Stalin. Dafür wurde er begnadigt. Im Zuge des Pakts zwischen Stalin und Hitler, warb Radek folglich für Hitler und die Nationalsozialisten. 1937 wurde er im 2. Moskauer Schauprozess zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Doch schon 1939 starb er im sibirischen Lager - ermordet.

Wendehals wie heutige Welchselpolitiker

Karl Radek gilt als Wendehals sondergleichen. Wie es heutige Wechselwähler oder Wechselpolitiker sein mögen... Für Juden war das in vielen (kommunistisch gewordenen) Ländern Europas bis lange nach dem 2. Weltkrieg (!) allerdings eine Frage des Überlebens. - Etliche jüdischen Filme handeln in bitterer Selbstironie davon. Aber bei diesem Opern-Radek, der bei den Bregenzer Festspielen 2006 uraufgeführt wurde, bleibt nichts als Anklage. Die gut durchdachte a- und tonale Musik des Vorarlberger Komponisten Richard Dünser ist mit musikalischen Zitaten bekannter Musikstücke und -genre dem Geschehen in puristisch-surrealer Regie Gil Mehmerts untergeordnet.

Rückblenden aus dem Gefängnis

Die ganze Geschichte spielt 1937 im sibirischen Gefängnislager auf karger Bühne, wo Radek mit den Gefangenen sein Leben inszeniert. Als Kind ist Karl ein Außenseiter, mit dem niemand spielen möchte, weil er immer alles umhaut. Die familiäre Armseligkeit ist ihm "zu klein, das ist kein Leben", sagt er, "ich bin der Messias". - "Du bist krank", antwortet seine Mutter.

Zeitsprung: Über eine Doppelfigur schaut sich Karl Radek (ambitioniert: Georg Nigl) selbst zu, wie er vom sozialen Lebensumfeld (der KZ-Aufsicht?) gedemütigt wird. Lichter leuchten zu seinen politisch geschrieenen Ideologien, die ihm als Halt dien(t)en, "Krieg, das ist gut!", scheint ihm die nötige Konsequenz zu sein. Doch ein Koffer steht symbolisch für die Durchläufigkeit seiner Gesinnung und der Kriege.

Privat verläßt Radek indessen seine Ehefrau Rose für die Politik, wegen der er wiederum später selbst von seiner Geliebten Larissa verlassen wird.

Dann der entscheidende Moment, der bis heute verwundert: Radek singt: "Was ist Deine Revolution? Braune marschieren durch Berlin. Sind die Braunen nicht auch Sozialisten?" So kommt es, dass er in jiddischer Propaganda fidelt, während Hitler mit deutscher Nazi-Fahne und Stalin mit kommunistischer Fahne wedeln. Beide Führer grüßen mit ihren jeweils typischen Handzeichen, begleitet vom dirigierenden Radek und verdoppelt durch das Echt-Dirigat Walter Kobéras hinter Radeks Rücken. Da es ihm so am besten zu gehen scheint, mausert sich Radek also zum guten Freund Stalins (Stefan Cerny mit Countertenor-Stimme), indem er zu Jazz-Samba-Rhythmen mit ihm Schach spielt. Währendessen wird sein einstiger Freund Trotzki (auf Auftrag Stalins, was allerdings chronologisch erst viel später geschah) erstochen, der zuvor geplant hatte, Stalin ermorden zu lassen.

Zeitsprung: Radek wird des Vaterlandsverrats verurteilt und nimmt das Urteil an. Sein verworrenes Gedankengebäude fällt als Steinschlag in sich zusammen. "Es ist kalt hier", sind die letzten Worte des Opportunisten. e.o.

DAS URTEIL POLITICAL KORREKTE NEUE OPER, DIE GENAU DAS BILD VON KARL RADEK ZEIGT, DAS SICH EIN EUROPÄER ERWARTET. DIE MUSIK UNTERSTREICHT DIE HANDLUNG UND IST EBENFALLS POLITICAL KORREKT - ALSO EHER UNAUFFÄLLIG.

OPER Radek * Kammeroper von Richard Dünser * Regie: Gil Mehmert * Musikalische Leitung: Walter Kobéra * Mit: Georg Nigl, Rebecca Nelsen, Anna Clare Hauf, Bernhard Landauer, Manfred Equiluz, Stefan Cerny * Wiener Concert-Verein * Ort: MuseumsQuartier, Halle E * Zeit: 25.-29.1.07, 20.00 h

* Ort: Nederlands Kameropera Festival in Zwolle/NL * Zeit: 18.4.2007

OPER Radek * Kammeroper von Richard Dünser * Regie: Gil Mehmert * Musikalische Leitung: Walter Kobéra * Mit: Georg Nigl, Rebecca Nelsen, Anna Clare Hauf, Bernhard Landauer, Manfred Equiluz, Stefan Cerny * Wiener Concert-Verein * Ort: MuseumsQuartier, Halle E * Zeit: 25.-29.1.07, 20.00 h

* Ort: Nederlands Kameropera Festival in Zwolle/NL * Zeit: 18.4.2007